産業用PC・コンピューターは工場や設備制御、医療機器、輸送機器などさまざまな分野で使われています。長期安定供給できるだけでなく、耐用年数が長く連続運転できる点も産業用PCの強みです。

ただし、民生用PCに比べると価格が高く、納品まで時間がかかることもあるため慎重に選ばなければなりません。本記事では産業用PCとは何かを説明し、導入のメリット・デメリット、選ぶポイントを紹介します。

ただし、民生用PCに比べると価格が高く、納品まで時間がかかることもあるため慎重に選ばなければなりません。本記事では産業用PCとは何かを説明し、導入のメリット・デメリット、選ぶポイントを紹介します。

目次:

産業用PC・コンピューターとは

まず、「産業用PC・コンピューターとはどういうものなのだろう」と考える方のために、目的と使用されるOS、導入コストについて説明します。

産業用PCの目的

産業用PCとは産業現場で使用されるコンピューターのことを指します。その目的は生産性や効率性を高めるために、さまざまな制御や監視、データ収集・分析などを行うことです。例えば、製造ラインの制御や品質・エネルギー管理などに使用されます。

産業用PCと民生用PCの違い

産業用PCと民生用PCの違いは、使用環境や設計思想にあります。民生用PCは家庭やオフィスでの使用を想定し、コストやデザイン性を重視しています。一方、産業用PCは工場や屋外などの過酷な環境での使用を前提に、耐久性や信頼性を重視して設計されています。

例えば、産業用PCは高温多湿や振動、粉塵の多い環境でも安定して稼働できるよう、防塵・防振設計が施され、長期間の連続運転にも耐えられる構造となっています。また、部品の長期供給やメンテナンスのしやすさも考慮されており、10年以上の使用が可能なモデルもあります。これに対し、民生用PCは短期間でのモデルチェンジやサポート終了が一般的で、長期使用には向いていません。

このように、産業用PCは「過酷な現場での安定稼働」を目的に設計されており、用途や環境に応じて選択することが重要です。

例えば、産業用PCは高温多湿や振動、粉塵の多い環境でも安定して稼働できるよう、防塵・防振設計が施され、長期間の連続運転にも耐えられる構造となっています。また、部品の長期供給やメンテナンスのしやすさも考慮されており、10年以上の使用が可能なモデルもあります。これに対し、民生用PCは短期間でのモデルチェンジやサポート終了が一般的で、長期使用には向いていません。

このように、産業用PCは「過酷な現場での安定稼働」を目的に設計されており、用途や環境に応じて選択することが重要です。

産業用PCのOS

産業用PCにはWindowsやLinuxなどの汎用的なOSが使用されます。OSとはオペレーティングシステム(Operating System)の頭文字を取ったものでコンピューターを動かすための土台となるソフトウェアのことです。

場合によっては産業用途に特化したOSが用いられることもありますが、メジャーなOSはWindowsやLinuxです。それぞれの特長・メリットは次のとおりです。

場合によっては産業用途に特化したOSが用いられることもありますが、メジャーなOSはWindowsやLinuxです。それぞれの特長・メリットは次のとおりです。

| 主なOS | 特長・メリット |

|---|---|

| Windows | 汎用性が高く、多くの産業用PCで使われている 10年間サポート(※Windows IoT Enterprise LTSCの場合)などサポート期間が長い |

| Linux | オープンソースであるため自由に改変でき、OSライセンス費用がかからない |

産業用途に関するOS特徴について詳しく知りたい方は、製造現場で用いられることの多い「Windows」「Linux」「RTOS」という3つのOSについて詳しく解説した以下をご覧ください。

産業用PCのOSとは?Windows・Linux・RTOSのメリット・デメリット

産業用PCのOSとは?Windows・Linux・RTOSのメリット・デメリット

産業用PCとPLCの主な違い

産業用PC(IPC)とPLC(プログラマブルロジックコントローラー)は、産業オートメーションの分野で使用される重要なデバイスですが、それぞれの役割と特性には明確な違いがあります。IPCは高い処理能力を持ち、複雑なデータ処理や情報の可視化、さまざまなアプリケーションを実行できます。

一方、PLCは機械の制御や自動化プロセスに特化し、リアルタイム処理に優れ、耐障害性が高いです。PLCは専用のプログラミング言語を使用して容易にプログラムでき、厳しい製造現場の環境にも耐えられるよう設計されています。用途に応じて、これらのデバイスを使い分けることが重要です。

2つの機器には明確な違いがあり、それぞれ得意とする分野や用途が異なります。 以下に主な違いをまとめましたのでご参考ください。

まとめるとシンプルで信頼性の高い制御を重視するならPLCを選び、高度な処理能力やシステムの拡張性を求めるなら産業用PCが適しています。現場の要件や長期的な計画を踏まえて、最適な選択を行いましょう。

一方、PLCは機械の制御や自動化プロセスに特化し、リアルタイム処理に優れ、耐障害性が高いです。PLCは専用のプログラミング言語を使用して容易にプログラムでき、厳しい製造現場の環境にも耐えられるよう設計されています。用途に応じて、これらのデバイスを使い分けることが重要です。

2つの機器には明確な違いがあり、それぞれ得意とする分野や用途が異なります。 以下に主な違いをまとめましたのでご参考ください。

| 項目 | 産業用PC | PLC |

|---|---|---|

| 主な目的 | データ処理・監視・分析 | 機械・プロセス制御 |

| 柔軟性 | 汎用的で幅広い用途に対応 | 専用性が高く、制御に特化 |

| OSの使用 | 一般的なOS(Windows, Linuxなど) | 専用OSまたはリアルタイムOS |

| 耐環境性 | IPCによるが、PLCほど高くない | 高い耐環境性 |

| プログラミング | 一般的なプログラミング言語を使用 | 制御専用の言語(ラダー図など) |

| コスト | 高価(性能に比例) | 比較的安価(特定用途に特化しているため) |

産業用PCの価格帯ごとの特長と用途を解説

産業用PCは、数万円台から数百万円に及ぶまで非常に幅広い価格帯の製品が存在します。価格帯が異なれば仕様や性能も様々で、安価なものが必ずしも粗悪というわけではなく、高価なものが全ての用途に最適とは限りません。そのため、用途に応じて適切な製品を選定するには価格帯ごとの特長や適した用途を理解しておくことが重要です。本章では、国内でよく見られる価格帯を「〜30万円」「30〜60万円」「60万円以上」の3つに分け、それぞれの特徴と代表的な用途を比較します。

〜30万円の低価格帯モデル

コストを最優先する場合は、おおよそ30万円以下の低価格帯から選ぶことになります。低価格帯の産業用PCは、搭載されるCPUの処理性能やI/O(入出力)インターフェイスの数、付加機能などにある程度の制約があるものの、その分コストを大幅に抑えられる点が魅力です。小型筐体のファンレス設計の製品が多く、可動部品であるファンを省くことで粉塵(ほこり)の侵入による故障リスクを低減し、結果として長期間の安定稼働が期待できます。性能面の限界はありますが、装置の簡易なデータ収集や単独設備の制御など仕様がマッチすれば十分に実用的であり、低予算でも導入しやすい選択肢となるでしょう。

30〜60万円の中価格帯モデル

価格帯が30万〜60万円程度になると、選択できるモデルの幅が一気に広がります。各メーカーから耐久性に優れたモデルや、必要なI/Oポート・拡張スロットの数に応じたモデルなど、多彩なラインアップが提供されており、目的に合わせた最適な構成を選びやすくなります。例えば、産業用に特化した高性能なIntel CoreシリーズCPUを搭載しつつファンレス構造を保ったモデルや、PCIeなど拡張スロットを豊富に備えたモデルもこのレンジで入手可能です。中価格帯モデルは一般的な民生用PCに比べて寿命が長く保守性も高いため、製造ラインの監視や複数機器の統合制御、HMI(ヒューマンマシンインターフェイス)表示用端末など幅広い産業現場で主力となるバランスの取れた性能を備えています。

60万円以上の高価格帯モデル

60万円を超えるような高価格帯の産業用PCは、まさにハイエンドクラスの性能と信頼性を備えています。GPUを複数搭載できるグラフィック処理向けモデルや、20コア以上の多コアCPUを搭載したモデルなど、高度な画像処理やビッグデータ解析、AI(人工知能)活用のための計算能力を持つ製品が一般的です。筐体・内部構造も堅牢性が非常に高く、振動や高温多湿といった過酷な環境下でも連続稼働に耐えうる設計となっているものがほとんどです。また入出力ポートや拡張スロットの数も豊富で、高速なデータ転送に対応するインターフェイスを備えているため、多数のセンサーや周辺機器との連携が求められるシステムにも柔軟に対応できます。こうした最上位クラスのモデルは、自動車や半導体など要求水準の厳しい専門的な工場設備や、大規模システムの中核となる制御サーバーとして採用されるケースが多く、価格に見合う付加価値を発揮します。

産業PCの低価格帯から中価格帯モデルをラインナップするPro-faceのPS6000シリーズ

- 産業向け最新4コア、第8世代のIntel CPUを搭載

- ボックスとディスプレイを自由にカスタマイズできる組込み出荷サービス

- 豊富な規格の取得で、海外へ輸出する際にも安心して使用可能

- 厳しい環境下でも安定動作する信頼性

産業用PC・コンピューターのメリット・デメリット

産業用PC・コンピューターにはさまざまなメリットやデメリットがあります。ここではメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

産業用PCのメリット

産業用PCのメリットとして挙げられるのは以下の5つです。

- 長期安定供給できる

- 耐用年数が長く長時間にわたって連続運転できる

- 耐環境性が高い

- 現場に則した性能を備えている

- さまざまな要求に対し、カスタマイズ対応が可能

長期安定供給できる

産業用PCは民生用PCと異なり、長期間の安定供給が可能です。これは産業PCメーカーが製品サイクルを管理し、必要な製品や部品を供給し続けるためです。

民生用PCは仕様変更や製造中止などが短期間で行われることがあり、1年~2年で同じPCが購入できなくなることも珍しくありません。一方、産業用PCのサイクルは、一般的に5年程度であり、稀に10年以上のものもあります。

さらに、産業用PCはメーカーが製品の仕様変更や廃止などを事前に通知し、必要な部品や代替品の情報を提供してくれることも多いです。だからこそ、一度導入すると長期的に安定してシステムを維持できます。

民生用PCは仕様変更や製造中止などが短期間で行われることがあり、1年~2年で同じPCが購入できなくなることも珍しくありません。一方、産業用PCのサイクルは、一般的に5年程度であり、稀に10年以上のものもあります。

さらに、産業用PCはメーカーが製品の仕様変更や廃止などを事前に通知し、必要な部品や代替品の情報を提供してくれることも多いです。だからこそ、一度導入すると長期的に安定してシステムを維持できます。

耐用年数が長く長時間にわたって連続運転できる

産業用PCは、一般的に長時間の連続稼働に耐えることができます。また、長時間連続運転に必要な冗長化機能や熱対策機能を備えていることがほとんどです。

これらの特性により、長期的な稼働が必要な工場や船舶、交通システムなど、厳しい環境下でも問題なく使用できます。

これらの特性により、長期的な稼働が必要な工場や船舶、交通システムなど、厳しい環境下でも問題なく使用できます。

耐環境性が高い

産業用PCは民生用PCに比べて、はるかに耐環境性に優れています。高温・低温、湿度、振動、衝撃などさまざまな環境の変化に耐えられるよう設計されているためです。

例えば、産業用PCの筐体は薄いプラスチック製ではなく、金属製で重厚感のあるものや防水防塵性能を備えたものが多く採用されています。ファンレス設計や熱対策機能、冗長化機能などが搭載されていることも少なくありません。これらの機能により高負荷の処理にも耐えることができます。

例えば、産業用PCの筐体は薄いプラスチック製ではなく、金属製で重厚感のあるものや防水防塵性能を備えたものが多く採用されています。ファンレス設計や熱対策機能、冗長化機能などが搭載されていることも少なくありません。これらの機能により高負荷の処理にも耐えることができます。

現場に則した性能を備えている

現場に則した性能を備えているのも産業用PCの大きなメリットです。産業用PCは業務に必要な性能や機能を柔軟に選択できるようになっています。

例を挙げると、画像解析や3D CAD設計に必要な高性能グラフィックカードを搭載した産業用PCや省エネルギー設計の産業用PCなど、業務に必要な性能や機能を柔軟に選択できます。そのため、現場のニーズに合わせた最適なPC環境を構築することが可能です。

例を挙げると、画像解析や3D CAD設計に必要な高性能グラフィックカードを搭載した産業用PCや省エネルギー設計の産業用PCなど、業務に必要な性能や機能を柔軟に選択できます。そのため、現場のニーズに合わせた最適なPC環境を構築することが可能です。

さまざまな要求に対し、カスタマイズ対応が可能

産業用PCは顧客の要求に応じて、標準にないカスタマイズ対応が可能な場合もあります。例えば、現場に応じてコーティング対応したり、業界固有の通信規格やインターフェイスを追加したりすることが可能です。

具体的には、導入する際に産業用PCの予算や用途、スペックなどに関するヒアリングを行います。そのうえで仕様を決め、試作機の作成や動作確認を経てお客様に納品します。このように、現場の環境や業界に合わせてカスタマイズできる点も大きなメリットであるといえるでしょう。

Pro-faceでは、タッチパネル/HMIで培ったノウハウを産業用PCにも活かし、高品質・短納期・充実サポートを実現。高い信頼性と使いやすさで多くの現場に選ばれています。

Pro-faceの産業用PC・コンピューターの強み

具体的には、導入する際に産業用PCの予算や用途、スペックなどに関するヒアリングを行います。そのうえで仕様を決め、試作機の作成や動作確認を経てお客様に納品します。このように、現場の環境や業界に合わせてカスタマイズできる点も大きなメリットであるといえるでしょう。

Pro-faceでは、タッチパネル/HMIで培ったノウハウを産業用PCにも活かし、高品質・短納期・充実サポートを実現。高い信頼性と使いやすさで多くの現場に選ばれています。

Pro-faceの産業用PC・コンピューターの強み

産業用PCのデメリット

産業用PCにはいくつかデメリットもあります。特に注意すべきなのが以下の2つです。

- 価格が高い

- 納品まで時間がかかる

価格が高い

デメリットの一つとして、価格が高いことが挙げられます。産業用PCは民生用PCと比べて高い信頼性や堅牢性が求められるため、コストが高くなります。また、多くの検査が必要になることも価格が高くなる原因です。

さらに、産業用PCは民生用PCと比較すると、生産量が少ないため製造コストの削減が難しいという背景もあります。これらの要因から、民生用PCに比べて価格が高くなります。

さらに、産業用PCは民生用PCと比較すると、生産量が少ないため製造コストの削減が難しいという背景もあります。これらの要因から、民生用PCに比べて価格が高くなります。

納品まで時間がかかる

納品まで時間がかかるのも産業用PCのデメリットといえるでしょう。産業用PCは民生用PCと異なり、顧客の要求に合わせてカスタマイズしなければなりません。

また、受注生産で作られることが多いため、コロナ禍や世界情勢の悪化等によって部材不足に陥った際に、納品が大きく遅れることもあります。

さらに、産業用PCは品質管理や動作テストが厳格に行われることが多く、それらの工程にも時間がかかります。実際に、納品まで数ヵ月かかることも少なくありません。

また、受注生産で作られることが多いため、コロナ禍や世界情勢の悪化等によって部材不足に陥った際に、納品が大きく遅れることもあります。

さらに、産業用PCは品質管理や動作テストが厳格に行われることが多く、それらの工程にも時間がかかります。実際に、納品まで数ヵ月かかることも少なくありません。

現場目線で考える産業用PC・コンピューター選定のポイント

製造業の工場現場や情報システム部門では、設備制御やデータ収集の要となる産業用PCを何を基準に選べばいいのか迷うことがよくあります。単純に高性能なモデルを選べば安心とも限らず、過剰スペックによるコスト増や、サポート体制の不備によるリスクも見逃せません。

本段落では、「性能」「品質」「サポート」の3つの軸で産業用PC選定のポイントを解説します。現場で起こりがちな具体例を交えながら、自社の課題に照らし合わせて検討できる内容になっています。

本段落では、「性能」「品質」「サポート」の3つの軸で産業用PC選定のポイントを解説します。現場で起こりがちな具体例を交えながら、自社の課題に照らし合わせて検討できる内容になっています。

- 性能:過剰スペックか不足か、適切な見極めが重要

- 品質:現場環境での信頼性と保守のしやすさを確保

- サポート:導入後の手厚いフォローと長期運用の安心感

性能:過剰スペックか不足か、適切な見極めが重要

産業用PCを選ぶ際、まず気になるのが性能(スペック)でしょう。現場では「とにかくハイスペックなCPUを選んでおけば安心だろう」という心理が働きがちですが、実際には過剰な性能はコスト高や運用上の無駄につながることがあります。一方で性能不足のPCを選んでしまうと、生産ラインの処理が追いつかずボトルネックになる恐れもあります。重要なのは、自社のアプリケーションや将来的な拡張計画に見合った適切な性能バランスを見極めることです。

例えば、PLCとの通信や簡単なHMI表示が中心であればエントリークラスのCPUでも十分ですが、高精度な画像処理や大量のデータ分析を現場で行うのであれば高性能CPUやGPUが必要になるかもしれません。過去には「将来のために」と上位モデルを導入したものの、結局CPU使用率が常に数%程度で持て余してしまい、無駄なコストと消費電力を抱えたケースもあります。

逆に、必要最低限のスペックに抑えすぎた結果、新たなソフト導入時に性能不足に陥り、追加投資が発生した例も現場では聞かれます。このように現在の用途と将来の拡張ニーズを両にらみして性能を選定することが大切です。

製造業の工場現場や情報システム部門では、設備制御やデータ収集の要となる産業用PCを何を基準に選べばいいのか迷うことがよくあります。単純に高性能なモデルを選べば安心とも限らず、過剰スペックによるコスト増や、サポート体制の不備によるリスクも見逃せません。

具体的なポイントとしては、以下のような点をチェックしましょう。

例えば、PLCとの通信や簡単なHMI表示が中心であればエントリークラスのCPUでも十分ですが、高精度な画像処理や大量のデータ分析を現場で行うのであれば高性能CPUやGPUが必要になるかもしれません。過去には「将来のために」と上位モデルを導入したものの、結局CPU使用率が常に数%程度で持て余してしまい、無駄なコストと消費電力を抱えたケースもあります。

逆に、必要最低限のスペックに抑えすぎた結果、新たなソフト導入時に性能不足に陥り、追加投資が発生した例も現場では聞かれます。このように現在の用途と将来の拡張ニーズを両にらみして性能を選定することが大切です。

製造業の工場現場や情報システム部門では、設備制御やデータ収集の要となる産業用PCを何を基準に選べばいいのか迷うことがよくあります。単純に高性能なモデルを選べば安心とも限らず、過剰スペックによるコスト増や、サポート体制の不備によるリスクも見逃せません。

具体的なポイントとしては、以下のような点をチェックしましょう。

CPUの種類と世代

処理能力はCPU性能に大きく左右されます。Intel系であればAtomやCeleronといった省電力CPUから、Core i5・i7のようなハイエンドCPUまで用途に応じた選択肢があります。産業用PCによっては最新世代の高性能CPUを搭載し、マルチスレッド処理や高速演算が要求されるアプリにも対応可能です。

一方、高性能になるほど発熱や消費電力も増えるため、必要以上に高いグレードは避け、実際のアプリ要件に見合ったCPUを選ぶのが賢明です。複数のCPUオプションを提供するシリーズであれば、将来的に性能をスケールさせたい場合にも柔軟に対応できます(例:Pro-faceのPS6000シリーズはIntel第8世代のCore i7/i5からエントリー向けAtomまでCPUを選択可能)。

一方、高性能になるほど発熱や消費電力も増えるため、必要以上に高いグレードは避け、実際のアプリ要件に見合ったCPUを選ぶのが賢明です。複数のCPUオプションを提供するシリーズであれば、将来的に性能をスケールさせたい場合にも柔軟に対応できます(例:Pro-faceのPS6000シリーズはIntel第8世代のCore i7/i5からエントリー向けAtomまでCPUを選択可能)。

メモリー・ストレージ容量

十分なメモリーは安定動作の基本です。特に画像処理やデータベース連携を行う場合は余裕を持ったメモリー容量を確保しましょう。また、ストレージもSSDが主流ですが、容量だけでなく書き込み耐久性(TBW値など)も要確認です。産業用途ではOSにWindows 10 IoTなどを採用するケースが多く、ストレージはシステムログやデータ収集による書き込みが頻繁になります。高耐久・高速なSSDを選ぶことでトラブルを未然に防げます。必要に応じて後から容量を増設・交換できるモデルだと安心です。

拡張スロット・I/O

現場では周辺機器との接続も重要です。シリアルポート(RS-232C/422/485)で古い工作機械と連携したり、複数のLANポートでサブネットを分けたり、高速通信のために専用ボードを増設したり、といったニーズもあります。

産業用PCの中にはPCIeや独自拡張スロットを備え、後からインターフェイスを追加できるものもあります。また標準で複数のUSBやデジタル入出力を持つモデルであれば、追加機器の接続に困りません。現在必要なポート数+予備を考えてI/O仕様を確認しましょう。例えばPS6000シリーズ(アドバンストモデル)では標準で複数のLAN・USB・シリアルに加え、内部拡張スロットを持ち柔軟な拡張に対応しています。

産業用PCの中にはPCIeや独自拡張スロットを備え、後からインターフェイスを追加できるものもあります。また標準で複数のUSBやデジタル入出力を持つモデルであれば、追加機器の接続に困りません。現在必要なポート数+予備を考えてI/O仕様を確認しましょう。例えばPS6000シリーズ(アドバンストモデル)では標準で複数のLAN・USB・シリアルに加え、内部拡張スロットを持ち柔軟な拡張に対応しています。

動作温度・放熱

性能を発揮するには熱設計も無視できません。工場環境は夏場に高温になり、制御盤内に複数機器を詰め込むと熱がこもりがちです。CPU性能が高くても冷却が不十分ではサーマルスロットリング(熱による性能低下)が発生します。産業用PCはファンレス設計でヒートシンクによる放熱を行う製品も多く、冷却ファン故障のリスクや粉塵吸い込みのリスクを低減できます。

性能と熱設計はトレードオフですので、筐体構造や冷却方式にも注目して選ぶと良いでしょう。ファンレスでも筐体全体で放熱する設計や、必要に応じ外部ヒートシンクを追加できるモデルもあります。

以上のような観点で性能面をチェックすれば、過不足のないスペックを選定しやすくなります。ポイントは「目先の数値(クロック数やコア数)だけに惑わされず、自社アプリに本当に必要な性能とは何かを考える」ことです。その上で、将来の生産ライン拡張やDX対応(後述)も見据え、必要十分かつ拡張可能な性能を持つ産業用PCを選びましょう。

ご希望のCPUやディスプレイサイズを選択して、希望の産業用PCを見つける

性能と熱設計はトレードオフですので、筐体構造や冷却方式にも注目して選ぶと良いでしょう。ファンレスでも筐体全体で放熱する設計や、必要に応じ外部ヒートシンクを追加できるモデルもあります。

以上のような観点で性能面をチェックすれば、過不足のないスペックを選定しやすくなります。ポイントは「目先の数値(クロック数やコア数)だけに惑わされず、自社アプリに本当に必要な性能とは何かを考える」ことです。その上で、将来の生産ライン拡張やDX対応(後述)も見据え、必要十分かつ拡張可能な性能を持つ産業用PCを選びましょう。

ご希望のCPUやディスプレイサイズを選択して、希望の産業用PCを見つける

品質:現場環境での信頼性と保守のしやすさを確保

次に品質の観点です。産業用PCの品質とは単に初期不良がないという意味だけでなく、「工場の過酷な環境下で長期間安定稼働できる頑丈さ」を指します。

現場では粉塵、振動、電源ノイズ、高温多湿など、オフィス環境とは比べ物にならない厳しさがあります。その中でPCが止まれば生産ラインが止まってしまうため、品質=信頼性は何より重要です。

現場では粉塵、振動、電源ノイズ、高温多湿など、オフィス環境とは比べ物にならない厳しさがあります。その中でPCが止まれば生産ラインが止まってしまうため、品質=信頼性は何より重要です。

環境耐性

環境耐性については、各種スペックシートに動作温度範囲や耐振動・耐衝撃性能が記載されています。例えば「動作温度0~50℃、非動作時-20~60℃」などとあり、自社の設置環境がその範囲内か確認しましょう。

夏場の工場内や直射日光が当たる場所、密閉された制御盤内では想定以上に温度が上がることもあるため、余裕を持った温度範囲の製品が望ましいです。振動や衝撃についても、プレス機や搬送装置の近くでは振動が常態化しますから、HDDではなくSSD採用、ケーブル接続部にロック機構がある、といった耐振動対策が施されたPCを選ぶと安心です。

夏場の工場内や直射日光が当たる場所、密閉された制御盤内では想定以上に温度が上がることもあるため、余裕を持った温度範囲の製品が望ましいです。振動や衝撃についても、プレス機や搬送装置の近くでは振動が常態化しますから、HDDではなくSSD採用、ケーブル接続部にロック機構がある、といった耐振動対策が施されたPCを選ぶと安心です。

防塵・防滴性能

また防塵・防滴も見逃せません。産業用PCにはIP(Ingress Protection)規格で筐体の防塵防滴性能を示したモデルもあります。特にパネルコンピュータ(ディスプレイ一体型)の場合、前面パネルがIP65など防塵・防水対応していれば、水しぶきや油煙が飛ぶ環境でも安心して使えます。ファンレス構造は前述の通り吸気口が無いため粉塵侵入を減らせる利点があります。密閉型の堅牢筐体かどうか、冷却孔のフィルター清掃がしやすいか、といった点も現場でのメンテナンス性に関わるポイントです。

メンテナンス性

メンテナンス性も現場目線では重要な品質要件です。24時間稼働が当たり前の製造現場では、仮に故障が起きても迅速に復旧できる仕組みが求められます。筐体が開けにくくパーツ交換に専門工具が必要になり、ストレージが基板直付けで交換不能、といったPCだとトラブル対応に手間取ります。

交換用ストレージや増設メモリにアクセスしやすいスロット構造、ホットスワップ対応の機能(RAID構成での冗長化など)があると、現場保守が格段に楽になります。また予備機に入れ替える際も、同一モデルが長期供給されていれば現場で設定変更せずそのまま差し替え可能です。産業用PCでは製品ライフサイクルが長く設定互換性が保たれることも品質の一部と言えます。

交換用ストレージや増設メモリにアクセスしやすいスロット構造、ホットスワップ対応の機能(RAID構成での冗長化など)があると、現場保守が格段に楽になります。また予備機に入れ替える際も、同一モデルが長期供給されていれば現場で設定変更せずそのまま差し替え可能です。産業用PCでは製品ライフサイクルが長く設定互換性が保たれることも品質の一部と言えます。

ソフトウェア品質

最後にソフトウェア面の品質も考慮しましょう。産業用PC上で動くOSやソフトの安定性です。Windowsベースの場合、Industrial(IoT)版OSは長期サポートが効くメリットがありますし、不要なアップデートを制御しやすい利点もあります。

さらに、セキュリティー対策も品質の一環です。近年は工場へのサイバー攻撃も無視できず、制御ネットワークが標的となるケースもあります。IEC 62443準拠や独自のセキュリティチップ搭載など、サイバーセキュリティを考慮した設計になっているPCだと安心感が高まります。現場の安定稼働には、ハードとソフト両面での品質確保が欠かせません。

さらに、セキュリティー対策も品質の一環です。近年は工場へのサイバー攻撃も無視できず、制御ネットワークが標的となるケースもあります。IEC 62443準拠や独自のセキュリティチップ搭載など、サイバーセキュリティを考慮した設計になっているPCだと安心感が高まります。現場の安定稼働には、ハードとソフト両面での品質確保が欠かせません。

サポート:導入後の手厚いフォローと長期運用の安心感

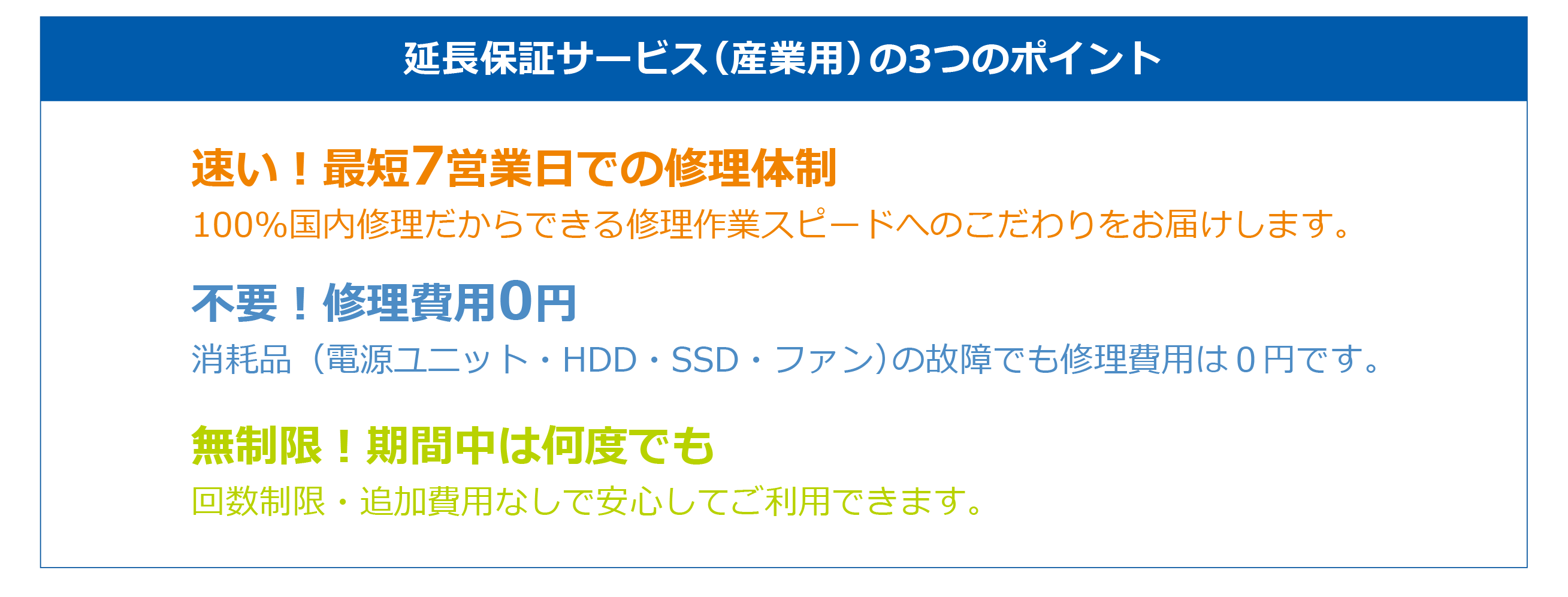

最後にサポート体制の観点です。性能や品質ばかりに目が行きがちですが、実際に現場で長期間使うにはメーカーや供給元のサポートが非常に重要です。産業用PCは一度ラインに組み込めば5年、10年と使い続けるケースも多く、その間のトラブル対応やパーツ交換、アップデート対応などで信頼できるサポートがあるかどうかが、現場担当者の安心材料になります。具体的には、以下のようなサポート体制が望ましいでしょう。

国内での修理拠点・サポート窓口

日本国内に修理センターや技術サポート拠点があるメーカーなら、問い合わせから対応までスムーズです。言語の壁や時差を気にせずサポートを受けられる安心感は大きいでしょう。たとえばPro-face製品では大阪府に国内修理拠点を構えており、必要部品の在庫も含め迅速な対応が可能とされています。国内にエンジニアが常駐している企業なら、トラブルの原因分析や現地出張対応も期待できます。

長期供給・保守部品ストック

現場で故障が起きた際、交換機が手元に届くまでのスピードも重要です。国内最終組立を行っているメーカーであれば、在庫状況によっては注文から数日のうちに製品を届けることも可能です。例えばPS6000シリーズでは受注生産ながら最短6営業日で出荷できる体制を備えており、これはダウンタイム短縮に大いに寄与します。緊急時にすぐ代替機を調達できるか、平時からメーカーと調整しておくといざという時に慌てずに済みます。

グローバルサポート

製造装置を海外工場へ輸出する場合や、海外拠点でも同じPCを使う場合、グローバルに展開するメーカーだと現地サポートが受けられて安心です。日本で導入して好調でも海外で故障したら部品が入手困難…では困ります。その点、世界的なFA機器メーカーや大手電機メーカー系の産業用PCであれば、海外支社・代理店ネットワークを通じて現地でも修理交換が可能です。Pro-faceの親会社であるシュナイダーエレクトリックなどはまさにグローバルにサービス網を持つ例で、国内外を問わず一貫したサポートが期待できます。

このように、導入後のサポート体制まで含めて産業用PCを選ぶことが、結果的に現場の安心と生産性向上につながります。価格やスペックだけでなく、「もしもの時に頼れるか?」という視点でメーカーを比較することが大切です。長期運用する設備ほど、サポート力の差が総コストの差につながるでしょう。

このように、導入後のサポート体制まで含めて産業用PCを選ぶことが、結果的に現場の安心と生産性向上につながります。価格やスペックだけでなく、「もしもの時に頼れるか?」という視点でメーカーを比較することが大切です。長期運用する設備ほど、サポート力の差が総コストの差につながるでしょう。

DX時代への適応:HMI連携・IoT対応も視野に

昨今、工場のデジタルトランスフォーメーション(DX)が盛んに叫ばれており、産業用PCにもその波が押し寄せています。ただ単に設備を動かすだけでなく、現場データを収集・可視化して改善に活かす、あるいは遠隔監視や予知保全を行う、といった取り組みには産業用PCが欠かせません。選定段階から将来のDX展開を視野に入れておくことで、後々「対応できない…」と困るリスクを減らせます。

具体的には、産業用PCが現場HMIや上位システムとスムーズに連携できるかが鍵となります。例えば、工場の端末として産業用PCを導入する場合、そのPC上で動くHMIソフトウェアやSCADAシステムとの相性を確認しましょう。多くの産業用PCはWindows OSで主要なSCADAソフトが動作しますが、メーカー独自のツールやクラウド連携ソフトが付属するケースもあります。

Pro-faceのPS6000シリーズでは、自社のHMIソフトウェア群(画面作成ツールやデータ収集ツール)を豊富に取り揃え、現場で必要な情報を見やすく表示・記録するソリューションが整っているとされています。また、AVEVAやEcoStruxure™といった上位SCADA・クラウドプラットフォームとも高い親和性を持ち、現場からクラウドまでデータをシームレスにつなぐことが可能です。このような連携性は、DXを進める上で大きな強みとなります。

Pro-faceのPS6000シリーズでは、自社のHMIソフトウェア群(画面作成ツールやデータ収集ツール)を豊富に取り揃え、現場で必要な情報を見やすく表示・記録するソリューションが整っているとされています。また、AVEVAやEcoStruxure™といった上位SCADA・クラウドプラットフォームとも高い親和性を持ち、現場からクラウドまでデータをシームレスにつなぐことが可能です。このような連携性は、DXを進める上で大きな強みとなります。

具体的には、産業用PCが現場HMIや上位システムとスムーズに連携できるかが鍵となります。例えば、工場の端末として産業用PCを導入する場合、そのPC上で動くHMIソフトウェアやSCADAシステムとの相性を確認しましょう。多くの産業用PCはWindows OSで主要なSCADAソフトが動作しますが、メーカー独自のツールやクラウド連携ソフトが付属するケースもあります。

Pro-faceのPS6000シリーズでは、自社のHMIソフトウェア群(画面作成ツールやデータ収集ツール)を豊富に取り揃え、現場で必要な情報を見やすく表示・記録するソリューションが整っているとされています。また、AVEVAやEcoStruxure™といった上位SCADA・クラウドプラットフォームとも高い親和性を持ち、現場からクラウドまでデータをシームレスにつなぐことが可能です。このような連携性は、DXを進める上で大きな強みとなります。

Pro-faceのPS6000シリーズでは、自社のHMIソフトウェア群(画面作成ツールやデータ収集ツール)を豊富に取り揃え、現場で必要な情報を見やすく表示・記録するソリューションが整っているとされています。また、AVEVAやEcoStruxure™といった上位SCADA・クラウドプラットフォームとも高い親和性を持ち、現場からクラウドまでデータをシームレスにつなぐことが可能です。このような連携性は、DXを進める上で大きな強みとなります。

さらに、IoTゲートウェイやエッジコンピューティング用途への対応力も見ておきましょう。ただのコントロール用PCに留まらず、将来的にセンサーから集めたデータをAIで分析する、クラウドに送信するといったエッジデバイスとしての活用シーンも増えています。対応力という点では、十分な通信インターフェース(無線LANや5Gモジュール対応など)があるか、データ収集用の専用ソフトやクラウドサービス連携が用意されているか、といった点が挙げられます。

将来性という観点では、ハードウェアの拡張性も再度ポイントになります。DXが進めば「センサーを追加したい」「画像AIユニットを増設したい」といったニーズが出てくるかもしれません。その際に、先述のような拡張スロットが活きてきますし、USBやネットワーク経由で新デバイスを繋ぐ場合にも十分なポートが必要です。産業用PCを選ぶときは、5年後10年後にどんなデータ活用をしていたいかを想像してみてください。そのビジョンにハード・ソフト両面で応えられる柔軟なプラットフォームなら、長く使い続けながら新しい挑戦にも対応できます。

産業用PC 製造現場の課題と導入解決事例

製造現場のPC運用は、現場ならではの制約や課題が多く、汎用的なIT機器では対応しきれない場面も少なくありません。

そこで本章では、実際の導入現場でよくある課題と、それに対して産業用PCを活用してどのように解決されているかのPro-faceの産業用PC(PS6000シリーズ)ユースケースを通して説明します。

そこで本章では、実際の導入現場でよくある課題と、それに対して産業用PCを活用してどのように解決されているかのPro-faceの産業用PC(PS6000シリーズ)ユースケースを通して説明します。

事例① セキュリティーを強化したい製造現場へ

オフラインでも安心。産業用PCが叶える「実用的な現場セキュリティー対策」

製造現場のDX化にともない、多種多様なデバイスとの接続が求められる一方で、セキュリティリスクへの対策は避けて通れません。

PS6000シリーズは、国際規格IEC62443やAchilles Lv1に準拠したハードウェア設計に加え、ソフトウェア・ネットワーク面でも多層的な対策が可能です。

PS6000シリーズは、国際規格IEC62443やAchilles Lv1に準拠したハードウェア設計に加え、ソフトウェア・ネットワーク面でも多層的な対策が可能です。

【代表的な導入メリット】

- UWF(Unified Write Filter)でOSを保護

再起動するだけで環境が初期状態に戻り、ウイルス感染や設定変更のリスクを軽減。 - Trellix USB(ホワイトリスト型マルウェア対策)にも対応

外部ウイルス対策ソフトの更新不要で、インターネット接続なしでも安全性を確保。 - 許可アプリ・許可IPのみを動作許可

未知のマルウェアや不正アクセスのリスクを遮断可能。

「PCを使いたいが、セキュリティリスクで社内承認が得られない」といった現場にも、“オフラインでも安全”という選択肢を提示できるのがPS6000の強みです

事例② 長期安定運用を求める製造現場へ

「壊れない」だけじゃない、復旧も速い。産業用PCが実現する止まらない現場

製造ラインにおいて、PCの故障や瞬停は致命的なダウンタイムを引き起こします。

PS6000シリーズは、民生用PCでは実現が難しい長期供給・堅牢設計・復旧スピードを兼ね備えています。

PS6000シリーズは、民生用PCでは実現が難しい長期供給・堅牢設計・復旧スピードを兼ね備えています。

【安心して10年使える仕組み】

- Windows 10 IoT Enterprise(LTSC)を採用

10年間の長期サポートで、半年ごとの大型アップデート不要。

- UWF機能により、OS書込み保護が可能

電源トラブルによるシステム障害を未然に防止。 - UPS連携による安全シャットダウン(PowerChuteで検証済)

導入から保守、万一の復旧までを一貫してサポートできる産業用PCとして、製造・インフラ業界で高い評価を受けています。

事例③ 食品・医薬品など過酷な環境下で

水・爆発・温度変化に強い。産業用PCが「現場目線」で耐環境性を実現

水濡れ、粉塵、ゾーン2(防爆対応)といった厳しい環境下でも、PS6000シリーズは稼働を止めません。

【現場の声から生まれた耐環境仕様】

- IP66F/67F対応(高圧噴流水でも洗浄OK)

食品や医薬品製造など衛生要件の高い現場に最適。 - IECEx/ATEX 認証取得済み

防爆エリア(ゾーン2)にもそのまま設置可能。 - RAID1(ミラーリング)対応+ホットスワップ

障害時もシステム停止せず、データ損失リスクを抑制。

また、HMI製品で培われた品質基準が踏襲されており、長期稼働にも耐える設計。

「どんな環境でも、安全に、止めずに使いたい」そんな現場ニーズに、しっかり応えます。

より詳しい製品構成や導入事例をご覧になりたい方は、以下より資料をダウンロードしてご活用ください。現場で役立つ具体的な構成例も多数掲載しています。

「どんな環境でも、安全に、止めずに使いたい」そんな現場ニーズに、しっかり応えます。

より詳しい製品構成や導入事例をご覧になりたい方は、以下より資料をダウンロードしてご活用ください。現場で役立つ具体的な構成例も多数掲載しています。

Pro-faceの産業用PC・コンピューターのおすすめ機種は?

本記事で例に挙げたPro-faceのPS6000シリーズは、柔軟な性能構成、現場由来の高い品質基準、そして国内外にわたる充実のサポート体制で定評のある産業用PCです。

例えば、必要十分なスペックを選べる豊富なカスタマイズオプション、ファンレス設計による高い信頼性、HMI/SCADAソフトとのシームレスな連携、国内拠点による迅速なサービス提供など、現場担当者の「欲しい」が詰まった特徴を備えています。

もちろん最終的な製品選定は各社ごとに異なるでしょうが、性能・品質・サポートのバランスが取れた製品を選ぶことで、現場の安心感と生産効率の向上が得られるはずです。

例えば、必要十分なスペックを選べる豊富なカスタマイズオプション、ファンレス設計による高い信頼性、HMI/SCADAソフトとのシームレスな連携、国内拠点による迅速なサービス提供など、現場担当者の「欲しい」が詰まった特徴を備えています。

もちろん最終的な製品選定は各社ごとに異なるでしょうが、性能・品質・サポートのバランスが取れた製品を選ぶことで、現場の安心感と生産効率の向上が得られるはずです。

PS6000シリーズ

PS6000シリーズはあらゆる産業用PC・コンピューターの中でも高い信頼性と拡張性を備えており、幅広い業界や用途に適した製品としておすすめです。

PS6000シリーズには主に3つの特長があります。

また、ラインアップが豊富にあるからこそ自由に選択・組み合わせができ、「ボックス単体で使用する」「ディスプレイ付きにする」など幅広い用途で使えるという強みがあります。国内拠点だからこそ、スピーディーなサポートも可能です。

PS6000シリーズには主に3つの特長があります。

- 業界最高レベルのハイスペックを備え、HMIからエッジまで幅広く活用

- ボックスとディスプレイを自由にカスタマイズできる組込み出荷サービス

- 組み立て・検査、修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応

また、ラインアップが豊富にあるからこそ自由に選択・組み合わせができ、「ボックス単体で使用する」「ディスプレイ付きにする」など幅広い用途で使えるという強みがあります。国内拠点だからこそ、スピーディーなサポートも可能です。

PS6000シリーズのラインアップ

PS6000 産業用PCのラインアップは以下の通りです。

ボックスモジュール

| モジュール タイプ | 製品名 | CPU | メモリー | ストレージ | インターフェイス | 内部拡張 | 拡張スロット *1 | OS *2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アドバンスト ボックス | PS-6000B | Core i7-8665UE | 8 - 32GB | M.2 SSD x1 2.5" HDD/SSD x2 | RS-232C x1 USB Type A: USB2.0 x2、USB3.0 x2 USB Type C: USB3.0 x1 Ethernet(RJ45) x2 DisplayPort x1 | 2 スロット | PCI x1 + PCIe x1 または PCIe x2 または PCI x 2 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) or NEW Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) |

| Core i5-8365UE | ||||||||

| Celeron4305UE | 4 - 16GB | |||||||

| スタンダード ボックス | Core i3-8145UE | 8 - 32GB | M.2 SSD x1 2.5" HDD/SSD x1 | 1 スロット | - | |||

| NEW ベーシック ボックス | Atom x6211E | 4GB / 8GB(4GB x2) | M.2 SSD x2 *3 SDカード x1 | RSー232C/422/485 x2 USB Type A: USB3.1 x2 USB Type C: USB3.1 x1 Ethernet(RJ45) x2 DisplayPort x1 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) | |||

| Atom x6425E | 8GB(4GB x2) |

*1 PCIスロットは、32bitバス、3.3Vdcとなります。その他詳細は、PS6000シリーズ ハードウェアマニュアル をご確認ください。

*2 弊社製品に組み込まれている Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCの供給期間は、2028年11月30日までとなります。またWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCは2031年11月30日までとなります。ただし、弊社が製品の供給期間を保証する期限ではありません。

オープンソースソフトウェア Node.js、Node-RED、node-red-dashboard が含まれています。著作権、ライセンスについては以下のURLをご参照ください。

https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE

https://github.com/node-red/node-red/blob/master/LICENSE

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/LICENSE

*3 セカンドのM.2 SSDを使用する場合はWifi/Bluetooth以外の内部拡張インターフェイスの使用はできません。

ディスプレイモジュール

| 画面サイズ | 解像度 | 製品名 | 表示デバイス | タッチパネル方式 | タッチモード | フロントUSB |

|---|---|---|---|---|---|---|

| NEW 22型ワイド | Full HD (1,920 x 1,080) | PS-6900W | TFT カラーLCD | 投影型静電容量

| ・標準モード ・手袋モード ・水検出モード | - |

| 19型ワイド | PS-6800W | |||||

| 15型ワイド | FWXGA (1,366 x 768) | PS-6700W | ||||

| NEW 12型ワイド | WXGA (1,280 x 800) | PS-6600W | ||||

| NEW 10型ワイド*1 | PS-6500W | |||||

| 15型 | XGA (1024 x 768) | PS-6700T | アナログ抵抗膜 (マルチタッチ) | - | USB Type A x1*2 | |

| 12型 | PS-6600T |